互聯網新聞信息服務許可證:33120240004 平陽新聞網 版權所有 中共平陽縣委宣傳部 主管 平陽縣融媒體中心(縣廣播電視臺) 主辦 浙ICP備13002923號

本站所刊登的各種新聞﹑信息和各種專題專欄資料,均為平陽新聞網版權所有,未經協議授權禁止下載使用

Copyright © 2018 m.cfj88.com All rights Reserved

平陽新聞網

文萃丨謝靈運的精神困局與詩性突圍 ——讀臺灣學者林文月《謝靈運》有感

2025年04月16日 10:51:23

來源:平陽縣融媒體中心

任澤健

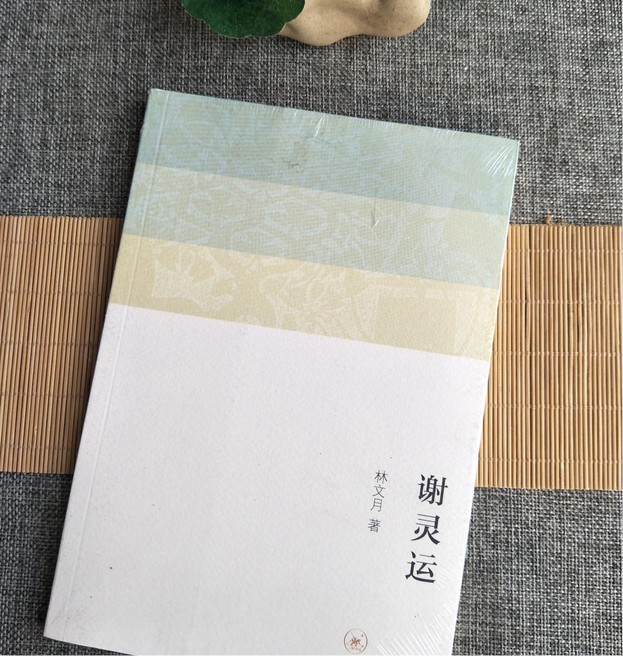

林文月是臺灣著名學者兼翻譯大家。她所著的《謝靈運》(三聯出版社出版)是值得反復閱讀的古典詩歌論著。她用巨筆為謝靈運作傳,系統論述了文學史上明星般的謝靈運驚人的文學才華、顯赫的家世、不羈和矛盾性格的形成,以及悲劇的下場。

林文月在《謝靈運》中精準指出:“他的山水詩實則是失意貴族的心理補償。”永初三年(422),他被貶永嘉太守,看似是政治放逐,實則是劉宋政權對士族的清洗——曾經“王謝堂前燕”,如今只能“飛入尋常百姓家”。

謝靈運的宿命始于烏衣巷口的朱雀橋。作為謝玄之孫,他血管里流淌的不僅是東晉第一高門的血脈,更浸染著淝水之戰的榮耀與士族衰落的隱痛。當劉裕的寒門鐵騎踏碎晉室江山時,這位“江左風華第一人”便注定淪為政治棋局中的困獸。

《登池上樓》中“進德智所拙,退耕力不任”的哀嘆,恰是士族文人的集體困境寫照。他們既不屑與寒門新貴同流,又無力回歸田園,最終在“潛虬媚幽姿”與“飛鴻響遠音”的意象撕扯間,暴露出精神世界的巨大裂痕。這種矛盾性,使得謝靈運的山水書寫始終蒙著層霧靄——他筆下的永嘉山水越明麗,內心的政治苦悶就越深重。他既不能忘我以勤政,又不能忘物以全我。終其一生,始終是矛盾的。

謝靈運的“游山玩水”絕非文人雅趣,而是政治失意的自我放逐。他發明的“謝公屐”不僅是登山器具,更是刺向政治現實的匕首。永嘉任上“民間聽訟,不復關懷”的執政態度,實則是士族文人對寒門官僚體系的無言反抗——既然不能“治國平天下”,便以“破壞性游覽”(開山辟路、伐木造景)重構權力秩序。這種矛盾性構成了中國文人精神史中最具張力的褶皺。

林文月特別剖析了謝靈運的詩歌藝術及思想情感。謝靈運的山水詩中常常不自覺地流露出一股孤芳自賞的兀傲,以及知音者稀的落寞之情。詩人喜愛大自然,更愛置身其中,但是從這些詩句看來,登山涉水似乎并沒有給他帶來多少“歡愿”,反而使他陷入深深的寂寞之中。謝靈運生平喜愛闊綽,根據史傳的記載看,他每回出游時,都是有大隊人追隨,始終被友朋門生奴仆簇擁著,可是觀其詩,我們往往只見到一個孤獨的詩人謝靈運。“美人竟不來,陽阿徒晞發(《石門巖上宿》)”!世間雖大,人間雖喧擾,然而此時此地只有一個孤獨的詩人伴著“鳥鳴木落”的大自然,世事與他似已無任何關聯。“我志誰與亮,賞心唯良知(《游南亭》)。”頗有恨知音者稀之嘆。他終身游山玩水,實在是在尋求著“知己”,雖則在人世中他得不到真正的知己,卻在大自然之中得到了若干的補償,因為大自然也是亙古以來孤獨而傲然地存在著。

在閱讀中,細心的讀者還可以捕捉到謝靈運山水詩中的暴力美學:他常用崩、裂、絕等字眼描繪自然,如《登廬山絕頂望諸嶠》中的“積峽忽復啟,平途俄已絕”。這與其說是對山水的禮贊,不如說是對政治壓抑的暴力轉喻。不可忽視的還有謝靈運詩歌中的“窺鏡”意象:從“窺巖照石鏡”(《入彭蠡湖口》)到“俯視清水波”(《晚出西射堂》),謝靈運始終在山水間尋找自我鏡像。“鏡中永遠是缺席的存在”。他在楠溪江的倒影里,終究只照見一個破碎的士族靈魂。這種永恒的自我凝視,使其山水詩成為存在主義式的精神診療記錄——每一次“賞心”的宣稱,都是對“失志”的艱難治愈。

元嘉十年(433),謝靈運在廣州刑場吟出“恨我君子志,不獲巖上泯”的絕命詩。這個渴望在山水間永生的詩人,最終以最暴烈的方式回歸塵土。他的悲劇印證了一個有名的論斷:“個人在歷史浪潮前如同浪尖的泡沫。”

幾年前,筆者曾到422年初冬謝靈運到過的(平陽縣城附近)橫陽嶺門山探尋其足跡,這里雖建有詩碑、亭子,山間小路已被雜草覆蓋。“人生誰云樂,貴不屈所志”(《游嶺門山》),這是跨越千年的回響。

讀謝靈運的山水詩,我們不應僅見山水之美,更要聽見烏衣巷末代公子的精神嘶鳴。他筆下的山水不是逃避現實的桃花源,而是文明斷裂處的精神緩沖帶。在廟堂與江湖的永恒撕扯中,謝靈運用詩歌完成了對士族文明的詩意安葬,又在山水褶皺里孕育出新的文化胚芽。這種矛盾性本身,或許正是中國文學最深刻的魅力所在。

版權聲明:

凡注明來源為“新平陽報”、“平陽新聞網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計和程序等作品,版權均屬平陽新聞網或相關權利人專屬所有或持有所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。否則以侵權論,依法追究相關法律責任。